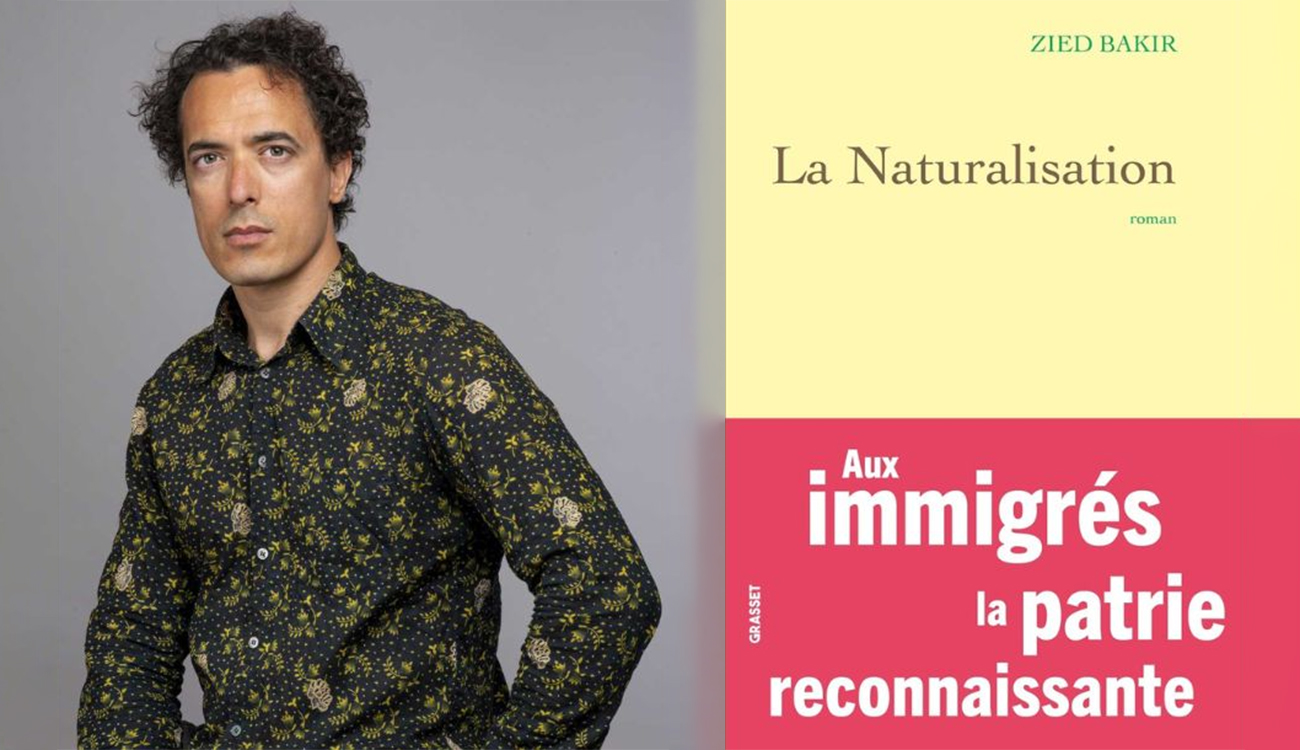

Zied Bakir fait paraître un roman au titre évocateur « La Naturalisation » aux éditions Grasset, en vente en France et en Tunisie. L’auteur était en tournée de promotion aux instituts français de Tunisie. Il raconte, à travers son roman, une quête d’appartenance et trace le parcours d’un exilé, qui oscille entre rêves et illusions, tout en questionnant ses origines. «La Naturalisation» raconte le vécu de nombreux exilés sur un ton grave et humoristique. Ce mélange des tons fait la force de son récit. Dans cet entretien, Zied Bakir nous dévoile les dessous de cette parution.

La Presse — « Votre roman «La Naturalisation» (paru aux Editions Grasset en 2025) raconte l’errance, les galères, la quête d’appartenance d’un jeune Tunisien venu en France. Qu’est-ce qui a déclenché l’écriture de « La Naturalisation » ? Y-a-t-il eu un événement personnel, un moment précis, qui vous a donné envie d’écrire ce roman et de le faire paraître ?

Mon aventure libyenne qui m’avait inspiré «L’amour des choses invisibles» (Grasset, 2021). Chez moi, la pratique de l’écriture va de pair avec la vie. L’une nourrit l’autre et inversement. C’est alors que j’ai songé à me faire naturaliser français, pour des raisons pratiques donc. En même temps, j’essayais d’écrire un nouveau livre mais je ne savais pas quelle direction prendre. L’idée de la naturalisation m’a donné une piste à explorer. Ce titre s’est imposé à moi et cela m’amusait par avance de publier un roman qui s’intitule « La naturalisation » et d’obtenir ma naturalisation. L’écriture et la vie peuvent alors totalement se confondre !

Le personnage principal possède – t- il des aspects de vous-même ou est-ce un personnage totalement fictif ?

Oui, c’est un alter ego, un double littéraire. Un reflet dans un miroir déformant. Je fais de l’autobiographie romancée, donc forcément il y a un peu de moi dans mes personnages, et pas seulement celui du narrateur que j’ai nommé par goût de la provocation et de la philosophie ; si on le décortique il dit beaucoup de choses. La question que je pose c’est quelle place pour l’individu (libre et marginal) dans la société ?

Le récit commence en Tunisie en 1987, avec un acte rituel (la circoncision) qui fait écho à la prise de pouvoir de Zine El Abidine Ben Ali. Pourquoi partir de ce contexte historique ?

Il s’agit de deux souffrances historiquement concomitantes: la circoncision douloureuse du narrateur, enfant, et la destitution de Bourguiba. Deux dates charnière dans la vie de deux citoyens tunisiens qui, a priori, n’ont rien à voir l’un avec l’autre mais qui sont fortement liés. Bourguiba est le fondateur de la Tunisie moderne, pourtant l’enfant Elyas, une fois grand, va quitter son pays. Le rituel de la circoncision est censé ancrer l’homme dans une identité, une culture. Or, rien n’est figé, ni le pouvoir ni la tradition. Tout peut être remis en cause un jour ou l’autre.

Le titre « La Naturalisation» (qui évoque la nationalité, l’intégration) est à forte résonance : comment l’avez-vous choisi ? Qu’est-ce qu’il évoque chez vous ?

C’est là une question qui peut se poser à tout immigré lors de son parcours : se faire naturaliser ou pas ? Devenir citoyen de son nouveau pays, cela peut être l’aboutissement d’un parcours d’intégration, sans doute combler un besoin d’appartenance, ou bien comme je l’ai dit pour des raisons purement pragmatiques, etc. On peut aussi s’amuser de l’affaire : contrairement aux animaux qui se font naturaliser à leur mort, les immigrés se font naturaliser de leur vivant, c’est même le début d’une nouvelle vie pour eux. Naturalisés, les animaux gardent l’apparence du vivant, tandis que les «nouveaux citoyens» gardent l’apparence de quelque chose qui a peut-être disparu ? Mais arrêtons de comparer les immigrés aux animaux, cela n’est valable que pour moi. (Rire)

Quelle relation avez-vous souhaité explorer entre identité, statut, nationalité ?

Ce sont des fictions créées par la société, parfois imposées, parfois difficiles à porter, parfois source de fierté, voire de sentiment de supériorité, et ça peut devenir dangereux. J’essaie justement de prendre du recul face à ces croyances. Pourquoi ne pas les dépasser? J’invite mon lecteur, implicitement, à s’élever vers un monde plus harmonieux et plus égalitaire sans pour autant renoncer aux particularités de chacun.

Pourquoi mêler le comique, l’absurde et le drame ?

Parler de choses graves avec légèreté (et son contraire) est un style d’écriture qui m’intéresse et que j’explore. L’ironie est un bon remède face à l’absurdité de la vie, et l’humour noir, c’est ma lanterne pour ne pas me perdre ni devenir fou. Comme dit le proverbe tunisien «Kothr el hamm y dhahak». Mais si j’avais un slogan de romancier, ce serait plutôt cette citation, en anglais : «Take a sadsong and makeitbetter» d’une célèbre chanson des Beatles. Je crois et j’espère qu’elle résume ma manière d’écrire.

A qui s’adresse ce livre ? A un lectorat tunisien ? Francophone? « Migrants » ? Ou tout simplement à « ceux qui se sentent métis d’appartenance»?

Tous les livres s’adressent à ceux qui les lisent. Ce sont des bouteilles à la mer, sans adresse. Certes, beaucoup de migrants prennent la mer…

Y-a-t-il un “avenir” pour Elyas, votre personnage principal ?

Curieusement, et sans l’avoir prémédité, je me suis rendu compte que mon précédent roman «L’amour des choses invisibles», pourtant paru avant, pouvait être une suite pour «La naturalisation», d’autant plus que le narrateur de ce roman (L’amour des choses invisibles) n’a pas de nom : c’est peut-être lui qui, cette fois, avance incognito ?