Si ce synopsis évoque de prime abord une odyssée ou un roman d’aventures, le lecteur se retrouve, au fil des 556 pages, plongé dans une traversée bien plus intérieure, philosophique, parfois même mystique.

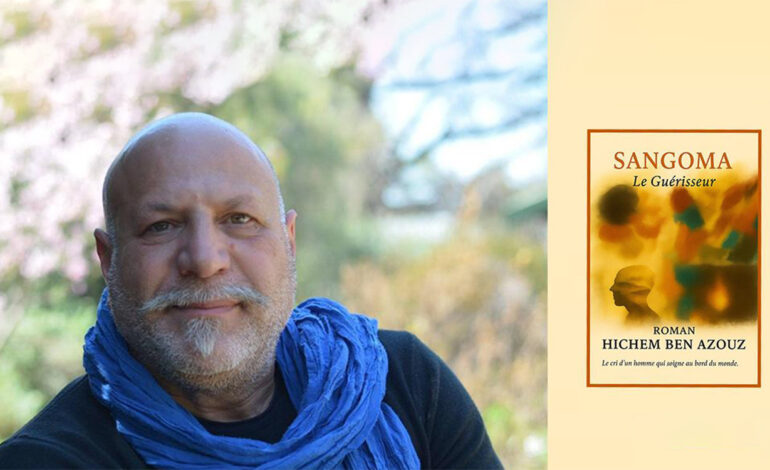

La Presse — Médecin et cinéaste documentaire, Hichem Ben Azouz vient de publier son tout premier roman «Sangoma le guérisseur», paru chez Hkeyet Edition. C’est un récit qui, selon les mots de l’auteur dans sa préface, «emprunte au réel, au rêve et à la mémoire».

L’histoire suit Slim, un jeune médecin urgentiste au bord du burn-out et qui décide de changer de vie après un drame bouleversant. Il entame alors une traversée de l’Afrique à bord d’un 4×4, partant du point le plus au nord du continent, Cap Angela en Tunisie, jusqu’au point le plus au sud, Cap Agulhas en Afrique du Sud.

Si ce synopsis évoque de prime abord une odyssée ou un roman d’aventures, le lecteur se retrouve, au fil des 556 pages, plongé dans une traversée bien plus intérieure, philosophique, parfois même mystique et où l’Afrique ne se contente pas d’être un simple décor. «C’est un espace de soins, de corruption et de beauté insoutenable», écrit-il.

L’auteur précise clairement dans la préface que ce roman n’est ni biographique, ni autobiographique. Cependant, il suffit de se pencher sur le parcours professionnel de Hichem Ben Azouz pour entrevoir la genèse de «Sangoma le guérisseur». Médecin, tout comme son protagoniste, il est installé en Afrique du Sud depuis dix-sept ans. Son départ de Tunisie fut motivé par des conditions d’exercice qu’il ne pouvait plus supporter.

En Afrique, il se confronte à une réalité brutale : «Tout le monde fait tout», et le médecin est souvent réduit à exécuter sans réfléchir. Vouloir soigner, dans un tel contexte, revient à faire la guerre à un système de santé corrompu. La première partie du roman prend ainsi des allures de critique virulente de la situation des médecins urgentistes. Bien que l’action se situe en 2002, les problématiques abordées demeurent cruellement actuelles.«On sauve, on sauve, puis c’est nous qu’on ramasse», écrit Hichem Ben Azouz.

La situation décrite au cœur de l’Afrique est encore plus désespérante. Le lecteur pourrait avoir l’impression que le narrateur ne fabule pas, mais se souvient. Ben Azouz a, en effet, emprunté la figure de Slim pour raconter un pan de sa propre expérience : manque de médicaments, corruption au sein des ONG qu’il qualifie dans le roman de «fonctionnaires sous bannière d’espoir», insécurité permanente dans une région où « le crime est une habitude, une langue nationale». «Je ne suis plus médecin ici, je suis le scribe du désastre», confie Slim, le personnage principal.

Peu à peu, on comprend que cette succession d’événements, parfois haletants et où le suspense atteint son comble, ne doit pas être lue au premier degré. Sans se réduire à raconter les mémoires d’un médecin ou même d’un amant en détresse, l’auteur brosse en réalité le portrait du «soignant blessé», celui qui chute en enfer, moralement et physiquement.

Mais cette chute n’est pas vaine. Elle devient motrice d’une élévation, d’une transformation intérieure. Hichem Azouz a d’ailleurs évoqué une célèbre citation de Jung dans la présentation de son roman : «Aucun arbre ne peut s’élever jusqu’au ciel sans que ses racines ne plongent jusqu’en enfer».

Le récit, sans sombrer dans la victimisation et les malheurs, laisse émerger un brin d’optimisme, une lueur d’espoir qui adoucit l’effet des passages les plus sombres.

Lors de la séance de présentation de son roman, Hichem Ben Azouz a évoqué plusieurs inspirations littéraires et philosophiques ayant nourri l’écriture de «Sangoma le guérisseur». Parmi elles, Frantz Fanon, lui-même médecin insurgé et penseur de la décolonisation, occupe une place centrale. L’auteur cite également Albert Camus, Ibn Arabi, Rûmî et bien d’autres figures dont l’influence, parfois plus discrète, s’infiltre dans les dimensions philosophiques et mystiques de la traversée intérieure de Slim.

Ben Azouz fait aussi référence à un concept médical novateur: la médecine narrative développée au début des années 2000 et dont la Pr américaine Rita Charon est la cheffe de file. Cette approche repose sur un principe fondamental: écouter le malade, comprendre son récit de vie et intégrer cette narration dans le processus de soin.Et, «Slim was the only one who listened», écrit Hichem Ben Azouz dans son roman.

Dans un monde médical souvent déshumanisé, l’écoute devient alors un acte thérapeutique et relie ainsi les dimensions cliniques, humaines et spirituelles qui traversent tout le roman.

En plus de l’originalité des thèmes qu’il aborde, «Sangoma le guérisseur » se distingue par une forme d’écriture singulière. Les phrases sont courtes, hachées, souvent averbales avec de nombreux retours à la ligne. L’ensemble crée une écriture aérée, fragmentée, comme autant de bribes de pensée ponctuées de silences. La lecture est allégée par cette forme éclatée, parfois rythmée. Le volume du roman dépassant les 500 pages ne doit donc pas décourager les lecteurs potentiels.

Pour renforcer l’immersion dans le récit et accentuer le réalisme de certaines scènes, l’auteur choisit de transposer les dialogues dans leur langue d’origine avec une traduction. En plus de l’anglais, les échanges sont en plusieurs langues et dialectes africains.

La trame narrative alterne entre événements saccadés et passages relevant du flux de conscience. Une large partie du roman s’apparente à une prose poétique, dans un style qui n’est pas sans rappeler celui de J. M. G. Le Clézio. C’est une écriture du ressenti qui cherche à suggérer plutôt qu’à expliquer.

Dans certaines parties du récit, les descriptions sont particulièrement visuelles. Cette manière de «filmer avec les mots» pourrait être attribuée à l’influence du cinéaste documentaire qu’est Hichem Ben Azouz. Le lecteur a parfois l’impression de suivre le regard d’une caméra en mouvement et qui passe du plan large au gros plan plus intime sur un visage, une émotion ou un détail presque invisible.

Dans «Sangoma le guérisseur», Hichem Ben Azouz semble mobiliser l’ensemble de ses facettes pour livrer un roman profondément personnel. Une traduction en anglais est d’ores et déjà prévue afin de permettre la diffusion de l’ouvrage en Afrique du Sud, pays de résidence de l’auteur et cadre spatial central du récit. Un premier pas dans l’écriture romanesque, qui en annonce peut-être d’autres. Reste à voir si l’auteur poursuivra cette aventure littéraire pour un parcours plus vaste.