Dans la philosophie du vivre-ensemble : Une relecture ambitieuse de la pensée d’Al-Fârâbî

La parution récente de l’ouvrage intitulé « Dans la philosophie du vivre-ensemble: le projet de paix humaine chez Al-Fârâbî comme modèle » constitue un apport significatif à la pensée arabo-islamique contemporaine. Issu de la collection Visions philosophiques du Majma’al-Atrash pour l’édition spécialisée, il s’intègre dans une série dédiée aux recherches philosophiques.

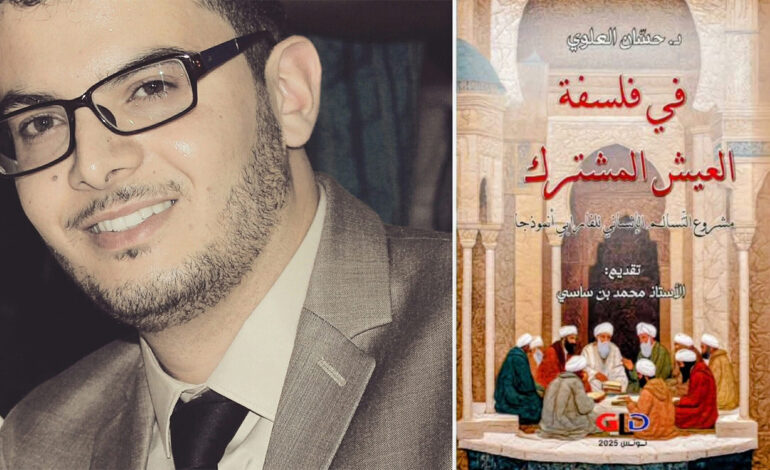

La Presse — Son auteur, le Dr Hassène Aloui, chercheur tunisien reconnu pour ses travaux sur la philosophie arabo-islamique, la pensée farabienne et les questions morales et politiques, y propose une lecture novatrice du vivre-ensemble et des principes du « tasâlum al-insânî » (conciliation humaine).

Comme le souligne le professeur Mohamed Ben Sassi dans la préface, l’auteur défend l’idée qu’une véritable sensibilité humaniste se manifeste déjà au Xe siècle, en contradiction avec la position de certains chercheurs occidentaux, à l’instar de Rémi Brague, qui réservent l’humanisme à l’époque moderne et européenne.

L’ouvrage part d’une phrase brève, que certains pourraient croire prononcée par hasard par Al-Fârâbî, mais les philosophes parlent-ils jamais par hasard ? Cette phrase est la suivante : « L’humanité est pour les hommes un lien : ils doivent donc se concilier par l’humanité ».

Pourquoi avoir choisi Al-Fârâbî ?

La rareté des travaux consacrés au projet de la conciliation humaine (tasâlum al-insânî) chez Al-Fârâbî a encouragé l’auteur à tenter l’aventure et à aborder ce sujet en raison de son originalité. « Nous considérons qu’il est légitime de revenir à la philosophie islamique, même si certains analystes estiment que ce retour n’a pas de réelle utilité et qu’il relève d’une interprétation excessive.

Selon eux, une telle démarche ne contribuerait pas à résoudre les difficultés du monde contemporain, et le projet d’Al-Fârâbî n’aurait pas de portée universelle. C’est précisément face à ce type de positions que s’impose, à nos yeux, la nécessité d’une confrontation critique, afin de démontrer la légitimité de réfléchir au tasâlum al-insânî chez Al-Fârâbî comme à un projet philosophique destiné à l’humanité tout entière, sans se limiter à des clivages étroits ou communautaires ».

Pour l’auteur, certaines lectures tendent à circonscrire tout projet philosophique à portée cosmopolitico-politique dans le cadre de la philosophie occidentale à l’image du projet kantien sur la paix perpétuelle, ou d’autres projets philosophiques des Lumières. Ces derniers, selon lui, n’étaient pas véritablement tournés vers l’homme en tant que tel, mais plutôt vers l’homme européen.

Il devient donc nécessaire de méditer à nouveau les textes de la philosophie arabo-islamique, en particulier ceux d’Al-Fârâbî qui ont contribué, de manière significative et en interaction profonde avec leur environnement culturel particulier, à l’héritage philosophique cosmopolitique.

« Nous partageons ainsi l’opinion de nombreux spécialistes de la philosophie islamique, selon laquelle la relecture d’Al-Fârâbî aujourd’hui peut aider à résoudre plusieurs complexités du monde contemporain, à mieux comprendre les relations entre le nous et le monde, entre le nous et le nous-mêmes, et à réorganiser la confusion régnant dans les rapports entre philosophie et sciences religieuses.

Parmi les autres raisons de ce choix figure la proximité de la vision philosophique d’Al-Fârâbî avec la réalité de nos cités, marquées, hier comme aujourd’hui, par des traits de non-conciliation (lat-tasâlum), qu’il serait tenté d’examiner sous un angle historique et philosophique, explique plus loin l’auteur. « Les sociétés arabes et islamiques ont en effet connu, aux IIIe et IVe siècles de l’Hégire, des phénomènes de désunion et de conflits entre sectes, cités et petits Etats, des situations qui ne diffèrent guère de ce que nous observons aujourd’hui dans le monde arabo-islamique ».

C’est peut-être tout cela qui a conduit Al-Fârâbî à concevoir un modèle idéal de cité, une cité telle qu’elle devrait être, dans l’espoir que sa tentative puisse servir de guide à ceux qui détiennent les rênes du pouvoir. Il leur a d’ailleurs fixé des conditions et des vertus nécessaires, car, dit-il, le chef de la cité est semblable au cœur dans le corps, s’il est malade, c’est toute la cité qui tombe malade.

Un héritage intellectuel longtemps déprécié

De l’avis de l’auteur, la philosophie islamique a longtemps souffert d’un flot de dénigrements et de sous-estimations quant à la valeur de ses projets et de ses contributions sérieuses à l’humanité. On lui reproche souvent de ne s’être préoccupée que de la conciliation entre la philosophie et la religion, ce qui la rendrait, selon certains, timide ou dépourvue d’audace philosophique. D’autres lui reprochent de n’avoir fait que commenter et imiter la philosophie grecque, en particulier celle d’Aristote, sans originalité propre.

De telles lectures contemporaines ont, selon l’auteur, déprécié la philosophie islamique, la réduisant à une simple imitation de la pensée grecque ou occidentale, considérée comme le berceau exclusif de la sagesse. Elles ont ainsi négligé la valeur fondatrice de la philosophie islamique, notamment dans le domaine de la pensée politique. Pourtant, le Second Maître (Al-Fârâbî) a clairement affirmé l’importance capitale de cet héritage.

Face à des jugements dépréciatifs sur la philosophie islamique, l’auteur a choisi d’en faire son domaine d’étude, convaincu de sa richesse intellectuelle et de sa pertinence pour penser les enjeux contemporains. Ainsi répond-il aux discours dénigrant l’islam et la communauté musulmane, souvent associés à tort à la violence et au terrorisme, en rappelant que cette tradition philosophique porte au contraire des valeurs de raison, d’ouverture, de science et de paix.

Comment donc pourrait-on comprendre l’islam autrement qu’à travers la culture de la paix ou, pour reprendre les mots d’Al-Fârâbî, à travers le tasâlum, cette conciliation qui constitue pour l’humanité le lien fondamental ?

Au cœur de cet ouvrage, le Dr Hassène Aloui met en lumière l’idée centrale d’Al-Fârâbî consistant à dire qu’il n’y a pas de paix humaine sans liens sociaux fondés sur l’amour, la coopération et la justice. Pour parvenir à la conciliation (tasâlum), la société doit unir sagesse, vertu et action, en transformant les principes éthiques en pratiques concrètes.