Vient de paraître – « Le complexe de Staline » d’Abdelouahab Aïssaoui : Une satire qui dévoile les absurdités du réel

À la première page, l’auteur a choisi de citer un extrait de « Candide » de Voltaire. Cette épigraphe annonce à la fois l’histoire à venir et la réflexion philosophique qui la traverse au fil de ses 190 pages.

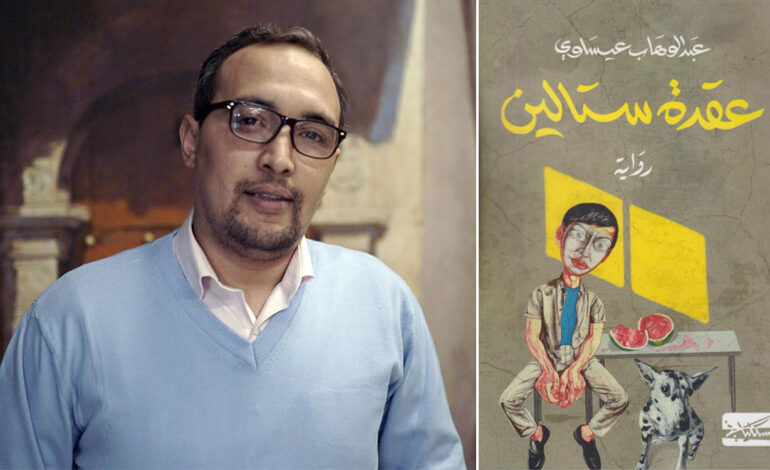

La Presse — « Okdat Staline » ou « Le Complexe de Staline » est le nouveau roman de l’écrivain algérien Abdelouahab Aïssaoui, publié aux éditions Meskiliani. Ingénieur de formation, l’auteur compte déjà à son actif sept œuvres, entre romans et recueils de nouvelles. Son roman le plus célèbre, « Eddiwen El Isbarti », lui a valu en 2021 le Prix international du roman arabe (Booker).

« Le Complexe de Staline » est actuellement en lice, à côté de trois autres livres, pour le Prix littéraire Abou El Kacem Chebbi.

À la première page, l’auteur a choisi de citer un extrait de « Candide » de Voltaire. Cette épigraphe annonce à la fois l’histoire à venir et la réflexion philosophique qui la traverse au fil de ses 190 pages. Le récit raconté à la première personne du singulier s’ouvre sur une phrase percutante : « J’aime Staline ».

Ameur, le protagoniste, est alité à l’hôpital à la suite d’un traumatisme aux séquelles graves et irréversibles. L’écrivain ne révèle ni les circonstances exactes de l’accident ni l’identité réelle de ce mystérieux Staline. Le lecteur doit avancer dans une longue analepse où les événements se déroulent avec fluidité.

Les souvenirs d’Ameur se déploient en cinq chapitres, correspondant à cinq nuits durant lesquelles il explore les méandres de sa mémoire pour raconter son passé à Khira, l’infirmière qui lui tient compagnie dans un rapport intimiste. Il remonte même avant sa naissance. Il a vu le jour dans un village reculé, « El Mafkouda » soit littéralement « la perdue ».

Un nom qui en dit long sur la vie rurale de l’Algérie des années 1970, marquée par une simplicité touchante où ni la pauvreté ni l’isolement ne semblent peser. Les villageois vivent renfermés sur eux-mêmes, avec pour seule ouverture la ville voisine. Les liens familiaux et l’espoir d’un avenir meilleur jouent un rôle central.

Le narrateur dresse le portrait de personnages représentatifs de cette société : un père altruiste, fasciné jusqu’à l’obsession par les militaires au point de collectionner des chaussures de soldats. C’est cette manie qui causera sa perte ; une mère combative mais naïve, convaincue que les marabouts peuvent résoudre tous les problèmes ; un frère et deux sœurs aux tempéraments opposés ; un oncle presque caricatural ; puis, plus tard, une épouse autoritaire issue de la haute société.

Comme chaque chapitre est centré sur un thème, la narration n’est pas linéaire. C’est au lecteur de rassembler les fragments pour reconstruire l’ensemble du récit. Le tout est porté par un rythme rapide et une ironie subtile, perceptible dans les réactions des personnages et dans les commentaires d’Ameur. Si le récit est écrit en arabe littéraire, les dialogues empruntent au dialecte algérien et au français, renforçant l’authenticité et la crédibilité des échanges.

Malgré la succession de malheurs qui s’abat sur lui et sur son entourage, Ameur demeure rêveur, parfois même provocateur par sa docilité excessive, d’où l’écho évident avec Candide. Impressionné, résigné, il ne se révolte jamais vraiment contre les épreuves. De son village oublié à la capitale, une nouvelle vie semble s’offrir à lui à travers son mariage avec Sonia, mais des barrières linguistiques, sociales et économiques anéantissent rapidement toute illusion.

Entre le chien qui mène la belle vie et jouit de tout le confort imaginable et l’homme qui endure la « vie de chien », se déploie une ironie mordante révélant l’inversion des valeurs et la cruauté du réel.

En racontant son parcours, le narrateur aborde de nombreux thèmes poignants qu’il critique tantôt explicitement, tantôt à travers des clins d’œil ironiques : le rapport à l’armée à l’époque de Boumédiène, les élections truquées, la superficialité des milieux aisés… Le titre lui-même laisse percevoir une remise en cause sous-jacente. Entre légèreté et piques acérées, cette fiction se veut ainsi une satire qui dévoile les absurdités du réel.

Ce n’est qu’au cinquième chapitre, intitulé « Staline qui m’a sauvé de l’égarement », que le lecteur découvre enfin l’identité véritable de son bienfaiteur et les circonstances de leur rencontre. Jusqu’à la fin, Ameur ne cesse de rêvasser, comme s’il vivait dans « le meilleur des mondes possibles ».

L’amputation subie par son père et qui lui coûtera la vie ainsi que celle qu’Ameur endure à son tour se présentent comme deux allégories fortes invitant à une lecture symbolique. Le roman se clôt, comme il avait commencé, sur un rappel à Candide. Dans le discours du médecin, l’injonction à « cultiver le jardin » devient métaphore du pays lui-même, invitant à une détermination collective pour construire un avenir meilleur.